設置要件と最低配置人員

- こども家庭センターの設置・配置に関するFAQ(令和7年10月6日更新)

令和7年7月に実施した都道府県説明会で配布した「こども家庭センターの設置・配置に関するFAQ」(設置要件や児童福祉機能(小規模A型)を中心とした最低配置人員の考え方、共同設置の例、財政支援など)を更新しました。

設置形態

- こども家庭センターを設置済みの市区町村一覧(令和7年5月1日時点)

こども家庭センターの実施主体は市区町村であり、令和7年5月1日時点で1,240市区町村が設置しています。

- 【町村週報】こども家庭センターの意義と役割 ~町村での設置・運営に向けて~(令和7年10月27日)

小規模自治体での設置の意義や組織例などを説明しています。(p3~5)

- 共同設置の考え方

小規模自治体等において、広域連合や一部事務組合、共同での配置・運営等により、複数の市町村が共同で設置することも可能です。

職員配置や運営の財政支援

利用者支援事業(こども家庭センター型)

こども家庭センターの運営にかかる各種経費を補助しています。

〈基準額設定や補助対象の考え方〉

- 児童福祉機能(基本分)

人口規模(小規模A型~大規模型)に応じた最低配置人員(実施要綱別表の1)を満たしている場合に、児童福祉機能の運営に必要な人件費その他の運営経費が補助対象となります。 - 児童福祉機能(上乗せ配置単価)

虐待相談対応件数による算定式(実施要綱別表の2)で算出した必要な配置人数に向けて虐待対応専門員を配置する経費や、最低配置基準(実施要綱別表の1の最低配置人員+別表の2の算出人数)を超えて任意に追加配置する虐待対応専門員の上乗せ配置(上限5名)の経費が補助対象です。 - 児童福祉機能 ※一部委託の場合

補助対象となる児童福祉機能の運営経費に業務委託経費が一部でも含まれれば、一部委託の場合の基準額(直営の場合よりも高い基準額)を設定可能です。例えば、相談業務や訪問業務の一部を、児童家庭支援センターを運営する社会福祉法人に委託している取組事例があります。→こども家庭センター座談会(第5回)参照

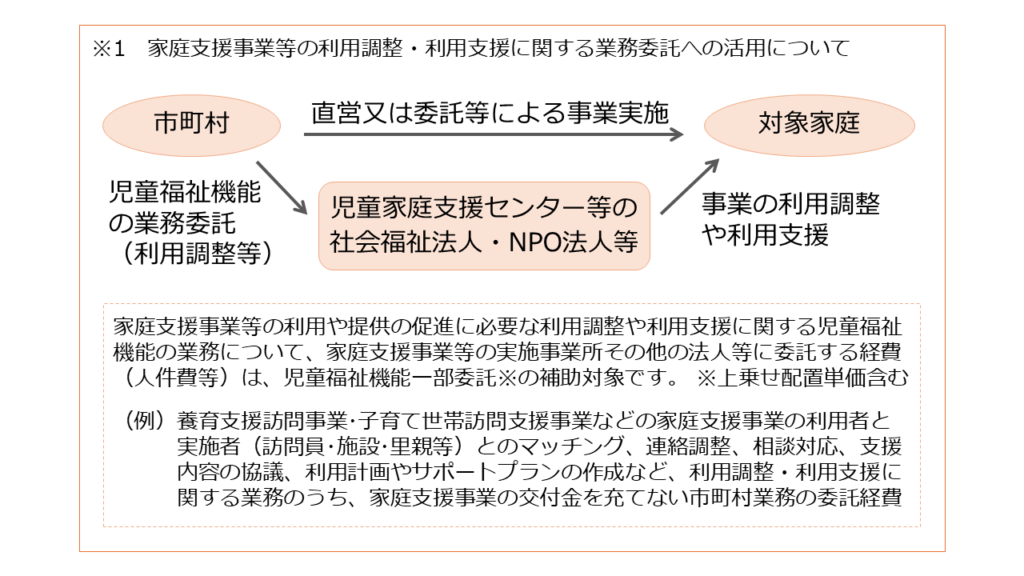

また、下図(※1)のとおり、家庭支援事業等の利用調整・利用支援に関する業務を、家庭支援事業等の実施事業所その他の法人等に委託する経費も補助対象となります。家庭支援事業等の交付金を充てない市町村(児童福祉機能)業務として委託し、家庭支援事業等の利用を拡大・促進するために活用可能です。

- サポートプラン作成支援員(会計年度任用職員等配置 又は 業務委託)

作成支援員自身が対象者との相談に関わっていない場合も、センターとして作成する40件のサポートプランについて作成に向けた会議等の調整や入力作業等の業務を担っていれば補助対象です。 - 地域資源開拓コーディネーター(会計年度任用職員等配置 又は 業務委託)

地域のニーズや資源の把握、地域資源の状況の見える化、関係者(地域で活動する関係者・団体・関係機関等)の間のネットワークづくり、地域のニーズに応じた支援の担い手の発掘・養成や新たなサービスの開発などの地域資源開拓業務を、職員の配置や委託によって行う経費が補助対象です。

既存の職員(個別の相談支援を担う両機能の職員等)だけでは支援体制の充実に向けた地域資源開拓を十分に行えていない場合などに、両機能の職員による活動や既存の関連事業(例えば、地域子育て支援拠点事業/利用者支援事業(基本型)/社会福祉協議会/等)とも協働しながら地域資源開拓に取り組む経費などに活用可能です。 - 開設準備経費

こども家庭センター設置前までにかかる備品購入費等が補助対象です。

※建物の改修等にかかる経費は次世代育成支援対策施設整備交付金の補助対象となり、こども家庭センター設置後においても活用可能です。

ヤングケアラー支援体制強化事業

(ヤングケアラー支援体制構築事業)

関係機関や民間支援団体と連携して相談支援や支援枠組みの構築を行うヤングケアラー・コーディネーターの配置経費や、ピアサポート等を行う団体への支援を行う経費などを補助しています。

- 事業の概要(令和7年度)

- (参考)ヤングケアラー実態調査・研修推進事業の概要

- 実施要綱(令和7年6月9日)

- 交付要綱(令和7年7月14日)

- 令和8年度概算要求(p19-20)