こども家庭センターの概要

創設の目的と役割

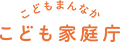

こども家庭センターは、市区町村の母子保健機能と児童福祉機能が一体的に妊産婦や子育て家庭への相談支援を行い、切れ目のない包括的で継続的な支援を実施することを目的としています。

妊産婦・子育て家庭・こどもからの相談に応じるとともに、サポートプランを活用して対象者と一緒にニーズ・目標・支援内容等を話し合い、センター職員による直接的な関わりや相談対応、こどもや家族に接する周囲の方や関係機関・地域資源(民間団体・地域活動等)による関わりや支援との連携・協働、母子保健事業や子育て支援事業(家庭支援事業含む)等のサービス活用など、各家庭の状況に応じた支援を継続的に実施・調整する役割を担います。

また、地域資源の把握や見える化、関係機関や地域資源の相互の連携強化、地域課題(妊産婦や子育て家庭のニーズ等)に応じた支援・サービスの構築や担い手の発掘・養成など、地域における支援体制の整備も役割とされています。

令和4年改正児童福祉法等

要保護児童等への包括的かつ計画的な支援の実施の市区町村業務への追加、市区町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行うこども家庭センターの設置の努力義務化などを内容とする「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)」に関する情報を掲載します。

設置・運営の状況

こども家庭センターの設置状況等

(令和7年5月1日時点)

令和7年5月1日時点の設置状況は以下のとおりです。

設置済の市区町村 1,240自治体(71.2%)

未設置の市区町村 501自治体(28.8%)

- 調査結果の詳細はこちら(人口規模別・都道府県別の設置割合、設置市町村一覧など)

- こども家庭センターを設置済みの市区町村一覧(令和7年5月1日時点)

市区町村(こども家庭センター等)状況調査

(令和6年10月1日時点)

市区町村におけるこども家庭センターの設置・運営状況等についての調査結果を掲載しています。(令和6年度から実施)

〈主な項目〉

センター長・統括支援員・両機能職員の配置状況、サポートプランの作成状況、家庭支援事業実施の有無、要保護児童対策地域協議会の運営状況

市町村こども家庭相談に関する

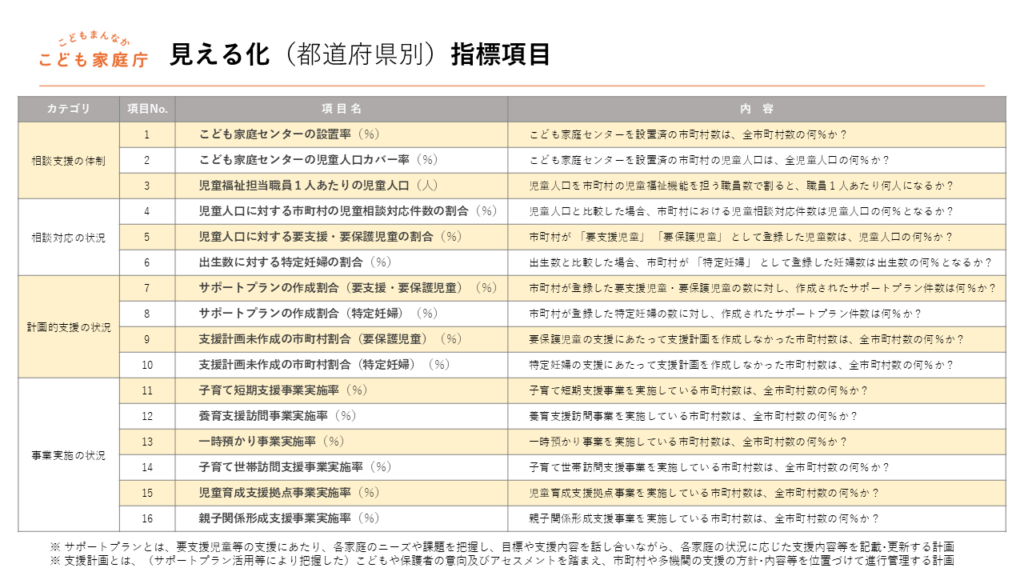

支援体制の見える化(令和6年度)

各都道府県や各市町村において、他自治体と比較した現状などを踏まえて優先課題や施策を整理・検討するツールとして活用していただくことを目的として全国の市町村(こども家庭センター等)の支援体制について、関連する客観的データを図表に編集して「見える化」を図っています。

- 「見える化」資料はこちら(令和7年6月)

こども家庭センターの主要業務の状況に関するアンケート結果

(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)

こども家庭センターを設置している市区町村(R6.5.1時点876 自治体)を対象に、こども家庭センターの主要業務の取組状況や課題を把握するアンケートを実施しました。

〈主な項目〉

両機能の立地、合同ケース会議の参加者・協議内容・開催メリット、両機能の一体的支援、統括支援員の業務内容、サポートプランの活用状況(対象者の意向・状況把握、様式、管理・見直し、作成メリット)、サービスや地域資源の活用状況、利用勧奨・措置の対象、地域資源の活用・連携強化、多機関・多部署の連携、要保護児童対策地域協議会の取組

- 調査結果の詳細はこちら(p12-95)

※アンケート調査結果は報告書内のp12~95に記載されています

【参考】市町村(虐待対応担当窓口等)の状況調査(令和2年度以前)の調査結果はこちら